「公正証書」って何だろう?【その2】

「公正証書」について、

前回の続きから見て参りましょう。

公正証書作成の手数料

公正証書を作成するにあたっては、

「公証人手数料令」の定める手数料を支払う必要があります。

法律事務所で取り扱うことの多い契約をはじめとする法律行為にかかる証書作成の手数料は、基本的には目的額によって異なります。

なお、ここにいう「目的額」というのは、

その行為によって負担する不利益を金銭評価したもの」

とされており、訴訟の場合とは異なるので注意しましょう。

また、売買契約のような双務契約の場合は、

双方が負担する額の合計額が目的額とされます。

なお、任意後見契約のような金銭評価が不可能なものについては、一律500万円とみなされます。

公証役場ってどこにあるの?

公証役場は全国の主要都市に300カ所ほど存在します。

※参考:日本公証人連合会HP「公証役場所在地一覧」

公正証書の作成に必要な持ち物は?

公正証書を作成するためには、

当事者または代理人が公証役場に出向いて、

公証人の面前で口授(説明)しなくてはなりません。

従って、まずは、公正証書にしたい原案を、

しっかりと文書等にまとめておく必要があります。

事前にしっかりと準備していかないと、

何度も公証役場に出向かなくてはならなくなり、

二度手間となってしまうので注意しましょう。

また、公正証書を作成する際には、

本人であることを確認するための身分証明が求められます。

本人が直接出向く場合は、

- 印鑑証明書+実印

- 顔写真付の身分証明書+認印

上記のいずれかを持参します。

パラリーガルや弁護士が代理人として出向く場合は、

下記のものが必要となるので注意しましょう。

- 本人の実印の捺してある委任状(白紙委任状は認められません)

- 本人の印鑑証明書

- 代理人の身分証明

厳密には持ち物とはいえませんが、

公正証書を作成する際には、証人が必要となる場合があります。

本人たちで用意できない場合は、役場で確保してもらいます。

他にも、相続関係の場合は戸籍謄本が必要となったり、

作成する公正証書によって持ち物が異なってきます。

従って、必ず事前に公証役場に確認するようにしましょう。

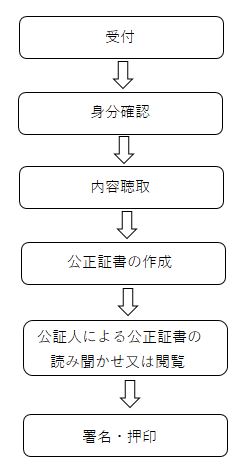

どのような流れで作成するの?

まずは、公証役場に電話で連絡をして、

公正証書作成の予約をとりましょう。

事前にFAXで内容を送ることができる場合もあります。

予約した日に、公証役場へ出向きましょう。

当日のおおまかな流れは、下記の通りです。

公正証書は、婚姻時や相続時だけではなく、近年は、養育費の取りっぱぐれを防止するためや、高齢者が任意後見契約を締結するためにもよく利用されるようになってきています。

法律事務所にもそれだけ相談が入ることが多くなっています。

従って、法律事務所で働くパラリーガルとしては、

公正証書についてさわりだけでも知っておいて損はありません。

この二回にわたって説明してきた知識だけでも

是非とも頭の隅にでも入れておくようにしましょうね!

「自分はパラリーガルに向いているのか?」「最短でスキルの高いパラリーガルになるためには何をしたらいいのか?」などパラリーガル適職診断やパラリーガルとして効率良くスキルを上げる方法が全てわかかる動画を公開しています。

ぜひご活用ください!

↓↓↓ 公式LINEはこちら ↓↓↓

AG法律アカデミー

最新記事 by AG法律アカデミー (全て見る)

- 【2026年】事務職の平均年収は353万円!年代・種類別で徹底比較 - 2026年2月1日

- 【未経験OK】パラリーガルへの転職を成功させるポイントとおすすめの転職サイトも解説 - 2026年1月25日

- 事務職におすすめの人気の資格ランキング10選!実務に役立つ資格を厳選 - 2025年12月8日