【民法の基礎】相続って何だろう?(5)【遺留分について】

遺留分について。

相続の基礎についてのコラムも今回で最終回です。

座学は覚えることだらけで頭が痛くなってきますよね。

しかも、パラリーガルの実務においては、

少なく見積もって、今まで書いてきたことの5倍は

相続についての知識や技術が必要となってきます。

しかし、そこは安心してください!!

こうやって座学だとちんぷんかんぷんだったり、

つまらないと感じる法律の知識も、

実務で学ぶと、不思議と面白く感じます。

実際の事例を取り扱うなかで覚えていくと、

これらの退屈な知識も「生きた法律」になって、

すんなりと頭に入ってくることがほとんどです。

なので、この相続の基礎知識についてのコラムが

退屈でちんぷんかんぷんだったとしても、

パラリーガルになることをあきらめたりはしないでくださいね!

それでは、本題「遺留分」について見て参りましょう。

「遺留分」ってなんだろう?

民法は、法律で定められた一定の相続人が、

最低限の遺産を受け取ることができるように配慮しています。

この、法律で定められた相続人が受け取ることのできる

最低限の遺産(分け前)を「遺留分」といいます。

前回のコラムで見て参りましたように、

人は、遺言によって、自分の生前形成した財産を

死後も自由に処分することができます。

しかし、遺言による財産の処分を完全に自由としてしまうと、

財産を受け取った人と受け取らなかった人とで

かなりの不公平感がでてきてしまいます。

そこで、民法は、被相続人の財産処分の自由を一定程度制限し、

「遺留分」を権利として認めることで、

遺言によって財産をもらえなかった人に配慮しているのです。

遺留分って誰が持ってるの?

民法は、遺留分を、

兄弟姉妹以外の法定相続人に与えています(民法1028条)。

具体的には、

- 配偶者

- 子(胎児も含む。民法1044条,886条,887条2項・3項)

- 直系尊属(子がいない場合のみ遺留分権利者となる)

が遺留分権利者です。

もっとも、欠格・廃除・相続放棄によって

相続権自体を失った場合には、遺留分の権利も失います。

また、遺留分の放棄によって、相続権を残したまま、

遺留分の権利のみを放棄することもできます(民法1043条)。

遺留分の割合ってどれくらい?

遺留分の割合は、

- 遺留分権利者が直系尊属のみの場合

→被相続人の財産の3分の1(民法1028条1号)

- 上記以外の場合

→被相続人の財産の2分の1(民法1028条2号)

と定められています。

ただし、この3分の1や2分の1は、

遺留分権利者である相続人「全員」の「総体的」な遺留分率

とされている(民法1044条,900条,901条)ため、

各人の個別の遺留分は、ここに法定相続分を掛けて計算されます。

たとえば、配偶者と子供2人が相続人だった場合は、

配偶者の遺留分=1/2(総体的遺留分率)×1/2(法定相続分率)=1/4

子供各人の遺留分=1/2(総体的遺留分率)×1/4(法定相続分率)=1/8

となります。

遺留分ってどうやって確保するの?

遺留分権利者は、遺留分に満たない分け前しかもらえなかった場合に、

自分の遺留分を侵害する「遺贈」や「贈与」などに対して減殺請求することによって

自分の遺留分を取り戻すことができます(遺留分減殺請求、民法1031条)。

言い換えると、遺留分減殺請求をしない限り、

遺留分として保障された分け前を確保することはできません。

なお、遺留分減殺請求権は、

- 相続の開始及び遺留分侵害の事実を知った時から1年

- 上記を知らなかったとしても、相続開始から10年

の期間が経過することによって時効によって消滅するため、

その期間内に権利を行使しなければなりません。

「遺留分」については、現実社会でもめることが多く、

そのために法律事務所を訪れる人はとても多いです。

特に、近年は「終活」「エンディングノート」などの流行により、

法的知識に乏しい高齢者が遺言を残すようになって、

遺留分を侵害する遺言がなされているケースも少なくありません。

細かな財産の計算方法や寄与分など、遺留分について

まだまだ覚えていかなくてはならないことは多数ありますが、

それらについては、画面や本とにらめっこするだけではなく、

パラリーガルになって弁護士の先生をサポートしつつ、

楽しみながら学んでいきましょう!

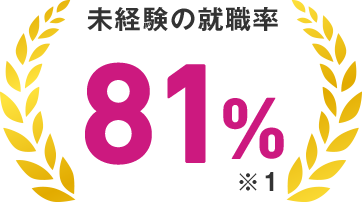

「自分はパラリーガルに向いているのか?」「最短でスキルの高いパラリーガルになるためには何をしたらいいのか?」などパラリーガル適職診断やパラリーガルとして効率良くスキルを上げる方法が全てわかかる動画を公開しています。

ぜひご活用ください!

↓↓↓ 1分でわかる適職診断はこちら ↓↓↓

AG法律アカデミー

最新記事 by AG法律アカデミー (全て見る)

- 事務職におすすめの人気の資格ランキング10選!実務に役立つ資格を厳選 - 2025年12月8日

- 事務職のキャリアプラン設計方法とは?5年・10年先の立て方とメリット - 2025年12月6日

- パラリーガルの法律事務で「赤い本」「青い本」といえば? - 2025年11月23日